Die herzlichen Umarmungen auf der Bühne unterstrichen die freundschaftliche Verbundenheit der Musiker, die wohl maßgeblich verantwortlich dafür war, dass das alles mehr als Musik war.

„Die Welt ist viel zu klein, als dass man sich auf irgendwelche nationalen Dinge beschränken sollte“ (Patrick Bebelaar).

Bernd Epple, Jazzreportagen.com

Bereits das erste Konzert in dieser außergewöhnlichen Besetzung wurde vom WDR mitgeschnitten und die damals entstandene CD „Raga“ für den Preis der deutschen Schallplatten-Kritik nominiert. Später folgte eine weitere CD „Point Of View“ (u.a. Mit einem Livemitschnitt des SWR) zusammen mit dem französischen Tubisten Michel Godard.

Bereits das erste Konzert in dieser außergewöhnlichen Besetzung wurde vom WDR mitgeschnitten und die damals entstandene CD „Raga“ für den Preis der deutschen Schallplatten-Kritik nominiert. Später folgte eine weitere CD „Point Of View“ (u.a. Mit einem Livemitschnitt des SWR) zusammen mit dem französischen Tubisten Michel Godard.Point Of View

(Auftragskomposition für die Internationale Bachakademie)

Der Stuttgarter Pianist Patrick Bebelaar ist einer der großen kreativen Querköpfe der deutschen Jazzszene. … Genial!

Mannheimer Morgen

Das Sextett ergänzt, was der Klassiker nur in Ansätzen hat: komplexe Rhythmik, interkulturelle Offenheit. Die homogene Euro- und Indo-Fusion ehrt Bebelaar wie Beethoven.

Audio

Der originellste Beitrag dieser Toure de Jazz d´ Allemagne aber stammt aus Stuttgart. … ein Kulturaustausch von meditativer Intensität.

steroplay

herausgekommen ist nun ein Werk, wie es auch John McLaughlin – wenngleich unter anderen Vorzeichen – mit seiner Formation Shakti nicht besser hinbekommen hätte.

Jazzpodium

Hatte Beethoven Humor?

Ein Gespräch mit Patrick Bebelaar

Internationale Bachakademie: Herr Bebelaar, Sie sind von der IBA beauftragt worden, für das Europäische Musikfest 2002 Musik zu komponieren, die das Thema Beethoven reflektiert. Sie möchten in Ihrer Komposition den Versuch machen, mit Beethoven zu kommunizieren. Dazu haben Sie auch Musiker aus Indien eingeladen und nehmen in Ihrer Komposition starken Bezug auf die indische klassische Musik. Was müssen die Zuhörer wissen, um Ihr Experiment zu verstehen?

Patrick Bebelaar: Die Zuhörer sollten nicht erwarten, dass jetzt verjazzter Beethoven erklingt. Vielmehr habe ich mir Gedanken gemacht, was Beethoven mir persönlich gibt. Und was mein Verständnis vom Musizieren angeht, fehlt mir sehr viel in seiner Musik. Daher habe ich versucht, über das, was mir bei Beethoven fehlt, in meiner Komposition zu reflektieren.

Was fehlt Ihnen denn in Beethovens Musik?

Mir fehlt die Offenheit für andere Kulturen. Bei Brahms oder Liszt z. B. hört man schon klanglich etwas abgelegenere Töne und das Interesse für die Folklore. Bei Beethoven nicht. Außerdem vermisse ich die Möglichkeit, mit anderen Musikern zu kommunizieren. Was z. B. die Streichquartette betrifft: Es gibt wenig Spielraum, um sich mal zwischendurch anzuschauen, geschweige denn sich mit einem Lächeln die Einsätze zu geben. Bei Bartok etwa kann man das durchaus machen. Bei Beethoven ist immer alles sehr ernst, anstrengend und viel Arbeit. Der ständige Wechsel von Emotionen – das ist harte Arbeit, die macht zwar Spaß, aber man hat nie über 2 bis 3 Minuten eine Stimmung zur Verfügung, in der man sich langsam aufbauen und austoben kann. Mir fehlt bei Beethoven das Lineare. Es geht immer auf und ab. Das ist aber alles nicht abwertend gemeint.

Was gefällt Ihnen denn an Beethoven?

Die Kraft, die in seiner Musik steckt, sowohl in den lauten als auch in den leisen Tönen.

Hatte Beethoven Ihrer Meinung nach Humor?

Nein, das glaube ich nicht. Er war sehr ernst, so deutsch. Immer dramatisch und Probleme bewältigend. Dazu kommen diese abrupten Stimmungswechsel. In seine Musik kehrt niemals Ruhe ein. Seine Musik ist auch niemals witzig oder freudig, selbst der Freude-Chor aus der Neunten ist nicht wirklich freudevoll oder lebenslustig. Klar kommt da ein unglaublicher Lebensdrang heraus. Aber Freude im Sinne von Lebenslust und Leichtigkeit, von Lebensbejahung, das finde ich da nicht. Beim Konzert werden Sie bemerken, welch wichtige Rolle dies in meiner Musik spielt.

Meinen Sie, Beethoven hätte das gut gefunden, was Sie machen?

Doch, hundertprozentig. (lacht) Es hätte ihm wahrscheinlich schon gut gefallen, aber dann hätte er sich hingesetzt, hätte zwei meiner Motive genommen und gesagt: »Jetzt zeig ich dem Jungen mal, was mir fehlt, was man mit zwei Themen so alles machen kann. Das ist mir alles zu gradlinig, zu sehr in eine Richtung gedacht. Da ist viel zu viel Platz. Denen wird das Lachen noch vergehen.«

Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, das scheinbar Unvereinbare – nämlich Jazz, Beethoven und indische klassische Musik – in Ihrer Komposition zusammenzubringen?

Jazz ist Musik, die aus der Fusion entsteht und sich aus ihr weiterentwickelt. Den ersten Jazz, den Blues, schufen die Schwarzen in New Orleans, indem sie Elemente der eigenen afrikanischen Musikkultur mit dem mischten, was sie aus den Häusern der Weißen hörten. So kam es zu der Fusion von Moll-Pentatonik in der Melodik und einer einfachen Dur-Harmonik (Tonika, Subdominante und Dominante). Auf diese Weise hat sich der Jazz immer weiterentwickelt. Immer wieder wurde Neues und Eigenes eingebaut. So versuche auch ich als deutscher Jazzmusiker meine eigene Kultur zu integrieren, mit der ich groß geworden bin. Ich möchte sie mit der grundsätzlichen Mentalität des Jazz, nämlich dem spontanen Spiel, dem Improvisieren, verbinden. Daraus entwickelt sich meine Musik. Außerdem versuche ich darüber hinaus auch nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, mein eigenes musikalisches Verständnis zu entwickeln. Also eben auch über die Grenzen Deutschlands und Europas hinwegzuschauen.

Wo genau liegen die Unterschiede zwischen der indischen klassischen Musikkultur und der europäischen?

Der auffälligste und für mich schwierigste Unterschied ist die sehr starre Harmonik. Es gibt kein Moll und kein Dur, keine Harmoniewechsel. Die Musik ist streng modal, d.h. das ganze musikalische Geschehen kreist um einen Ton, den Grundton. Dieser Grundton und seine Quinte werden immer wieder aufs Neue von den Begleitinstrumenten wiederholt, um sich dadurch auf den bestimmten Klangcharakter einzustimmen. Diesen Grundton zu verändern ist in der indischen Musik nicht möglich. Harmoniewechsel sind deshalb sehr schwierig durchzusetzen. Ich habe nicht desto trotz in meiner Komposition gegen Ende einen Harmoniewechsel eingebaut, auf den alles zuläuft. Aber es ist der einzige.

Gibt es noch andere typisch indische musikalische Prinzipien, die Sie in Ihre Komposition integriert haben?

Ja, einige. Der Solist improvisiert z. B. immer unter Beachtung der Regeln der jeweiligen Raga, einer Gruppe von Tönen (einem Modus), die einer besonderen Stimmung entspricht und nur zu bestimmten Tageszeiten oder Anlässen gespielt werden darf. Die indische Musik kennt viel feinere Tonunterschiede als die europäische. Es gibt dort die so genannten Shrutis, d.h.Vierteltöne bzw. Mikrointervalle. Andererseits führt die relative melodische Einschränkung dazu, dass die Improvisation sich auf den Rhythmus verlagert. Die indische Rhythmik ist äußerst kompliziert und komplex. Sie manifestiert sich in einem geordneten, rhythmischen Zyklus (Tala genannt), der aus verschiedenen Zeittakten besteht. So werden etwa 97 Schläge in ganz unterschiedliche Einheiten aufgeteilt, am Ende müssen dann alle wieder zusammenkommen. Es ist für Europäer sehr schwierig, diese große rhythmische Struktur und ihre komplizierte Einteilung zu durchschauen und sich darin zurechtzufinden. Da kann man nicht mitzählen, das funktioniert über Blicke, über Kommunikation. Man muss es spüren.

Darin kommt die indische Musik aber Ihren kommunikativen Interessen sehr entgegen?

Ja, sie ist ohnehin sehr sprachorientiert. Der Name des für die indische Musik typischsten Instrumentes, der Tabla, bedeutet ja ungefähr das, was man im Deutschen mit »Blabla« bezeichnet. Also: Die Tabla imitiert die Sprache. Tabla-Spieler können die Rhythmen tatsächlich auch zuerst sprechen bevor sie sie spielen.

Findet sich diese sprachliche Ebene auch in Ihrer Komposition?

Klar, es gibt die für die indische Musik typischen Frage-und-Antwort-Spiele, die zwischen Solist und Tabla-Spieler stattfinden.

Wie bewältigen Sie und die indischen Musiker die großen strukturellen Unterschiede, die zwischen Ihren Musiksystemen liegen?

Ich muss mich auf ihre komplizierte Rhythmik einlassen und auf große Harmoniewechsel oder Modulationen weitgehend verzichten, sie wiederum müssen sich mit einer größeren melodischen Vielfalt anfreunden, mit der Tatsache, dass es mehr als ein Thema gibt. Außerdem versuche ich die Starrheit des statischen harmonischen Fundaments aufzulösen, in dem ich zuweilen vorsichtig den Grundton ändere, in der Regel mit Hilfe des Themas, denn dann ist melodisch ein Bezug hergestellt, so dass meine indischen Mitmusiker sich zwar auf eine neue Klangfarbe einlassen müssen, aber gleichzeitig nicht aus allen Wolken fallen. Der Kompromiss liegt auf beiden Seiten.

Wie integrieren Sie nun eigentlich Beethovens Musik in Ihre Komposition?

Als ich bei Beethoven nach Themen gesucht habe, die ich in meine Komposition integrieren kann, bekam ich ernsthafte Probleme. Denn seine Musik lebt aus einer sehr differenzierten, bewegten Harmonik, vielmehr als aus einer spezifischen Melodik. Die Themen seiner Stücke sind diesem harmonischen Konzept natürlich unterworfen; es kommt zu schnellen Tonartwechseln. Das ist aber für meine Komposition, die in diesem Fall indische Musik integrieren will, aus den schon beschriebenen Gründen nicht möglich. Das heißt, viele Themen, mit denen ich experimentierte, konnte ich letztlich nicht verwenden. Schließlich habe ich doch etwas gefunden, das funktioniert – trotz Tonartwechsel. Z. B. etwas aus einem Streichquartett und etwas aus dem 2. Satz der Siebten, ich möchte aber nicht verraten, was genau. Nach Beethoven zu suchen, würde zu sehr ablenken. Der Zuhörer sollte sich auf ein neues Werk einstellen, in dem Anspielungen und Motive nur Assoziationen herstellen. Ich habe zu einer meiner „Assoziationen“ eine Gegenbewegung als Kontrapunkt entwickelt und daraus wiederum eine Thema (das natürlich nun nicht mehr im 4/4-Takt, sondern im 7/8-Takt steht), und welches sich als Leitmotiv durch das ganze Stück zieht. Ich habe dann noch ein Bass-Ostinato komponiert, das sich aus einer kurzen Tonfolge vom Anfang der Egmont-Ouvertüre ableitet. Alle diese Elemente – also das Bassostinato, das Thema aus der Siebten, das 7/8-Motiv und die Gegenbewegung – werden dann übereinandergeschichtet. Dazu tritt noch eine zweite Melodie von mir. All das läuft dann am Schluss der Komposition auf einen Harmoniewechselteil zu, der dann sehr überraschend kommt. Denn wenn man sich lange auf einer tonalen Ebene aufgehalten hat, wird ein Harmoniewechsel natürlich anders wahrgenommen. Für uns Europäer sehr erlösend, es entsteht plötzlich eine unglaublich große Weite.

Haben Sie Ihre Komposition eigentlich komplett notiert?

Über Themen und Strukturen, also was wann kommt, wird es Absprachen geben. Notiert habe ich die Abschnitte, in denen nicht improvisiert wird. Vieles ist hier rhythmisch und melodisch genau aufgeschrieben. Aber auch dazwischen gibt es immer freie, improvisierte Passagen. Das ist mir in allen meinen Kompositionen sehr wichtig: die Kommunikation, das, was sich aus dem Moment entwickelt, aus der Kommunikation mit dem Publikum und dem Spiel zwischen den Musikern und ihren Instrumenten. Auf diese Art und Weise komponiert auch der improvisierende Interpret immer zu einem bestimmten Teil mit. Auf eine ähnliche Weise wie die Interpreten klassischer Musik in den Kadenzen, auch wenn diese Tradition leider mehr und mehr verfällt.

In der indischen Klassik ist das genaue Aufschreiben der Noten übrigens nicht üblich. Die Kompositionen wurden immer nur über das Ohr weitergegeben, und zwar über die Familien-Tradition: Pandit Prakash Maharaj etwa kommt aus einer Musiker-Dynastie und hat mit drei Jahren angefangen Tabla zu spielen. Für ihn als ältester Sohn war es Pflicht, die Königin der Instrumente, die Tabla, zu lernen. Er hätte nicht Computertechniker oder Informatiker werden können.

Wie verläuft ein typisches indisches »Klassik-Konzert«?

Der Ablauf eines Konzerts ist meistens so: Am Anfang steht der Alab, ein langsamer Teil, ähnlich einer Introduktion, mit sehr wenig Rhythmik. Dann wird die Skala vorgestellt, die Tonleiter, in der man sich in der folgenden Komposition – die auch mehrere Stunden dauern kann – bewegen wird. Das Es folgt dann die Improvisation mit dem vorgestelltem Material. Es gibt aber klare Absprachen, was wann kommt. Und das Ende der Soli mündet oft in rhythmisch komplizierte Teile, die man gemeinsam erübt hat und die unisono gespielt werden.

Gibt es in der indischen Kultur eigentlich eine Unterscheidung von E- und U-Musik?

Diese Unterscheidung gibt es überhaupt nur bei der GEMA. Musik muß doch immer unterhalten, egal wie ernst sie ist. Es gibt genügend polyphone oder/und ernste Musik, die langweilig ist. Und es gibt auch genügende Beispiel für unterhaltende Musik, der Ernsthaftigkeit nicht abzusprechen ist. – Beethoven ist doch sehr unterhaltend, oder?

Was bedeutet Ihnen an der Zusammenarbeit mit Ihren indischen Musikerkollegen am meisten?

Die Freude an der gemeinsamen Sprache, obwohl wir aus so unterschiedlichen und weit voneinander entfernten Kulturen stammen. Dass man es schafft, auf einer emotionalen sowie melodischen, rhythmischen und tonalen Ebene – zwar mit Abstrichen, aber auch mit Erweiterungen für das eigene musikalische Verständnis – eine Sprache zu finden, in der man gemeinsam kommunizieren kann.

Herr Bebelaar, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte Verena Großkreutz am 13. Mai 2002.

Pressestimmen zu Point Of View:

Beethoven wurde nicht vermisst

Großartige Weltmusik beim europäischen Musikfest mit Patrick Bebelaar und FreundenRache ist süß. Nein, als Patrick Bebelaar von der Bachakademie den Auftrag bekam, für das Beethoven gewidmete Europäische Musikfest eine Uraufführung beizusteuern, da hat er keinen Hel daraus gemacht: Er schmollt wider den großen Meister. Zu anstrengend ist das alles, findet der Jazzpianist aus Tübingen, zu wenig lebensfroh und vor allen Dingen: zu wenig offen für andere Kulturen.

Am Freitagabend zur nächtlichen Stunde nun also die Uraufführung von Bebelaars Auseinandersetzung mit Beethoven in der Stuttgarter Liederhalle, und siehe da: Er hat sich gerächt. Wenn auch auf nette Weise. Hat gleich zu Beginn drei indische Musikfreunde auf die Bühne gebeten, ist hinter die Kulissen verschwunden und hat Beethoven den anderen Kulturen überlassen, die er seiner Ansicht nach so sträflich ignoriert hat.

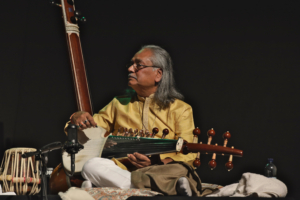

Im Schneidersitz lassen sich die Brüder Prakash, Vikash und Subhash Maharaj nieder und lächeln entspannt in die Runde. Subhash lässt die Fingerkuppen über die Bordunsaiten der Tampura fliegen, geheimnisvoll raunt ein ätherischer, streicherartige Akkord auf. Prakashs Hände tanzen über den Tabla-Trommeln und schicken einen munter plappernden Rhythmus in den Raum. Vikashs Finger gleiten über das breite Griffbrett der Sarod, worauf sich eine singende Melodie in ausdrucksvollen Glissandi über die Begleitstimmen erhebt.

Und wo bleibt Beethoven? Zwischen dem Wirbeln der Tablas, zwischen dem fremdartigen Raunen der Tampura, zwischen den exotisch klingenden Intervallen der Sarod-Melodie? Hat Vikash nicht eben eine Sechzehntelfigur aus der Wiener Klassik? War da vielleicht, wenn auch exotisch gefärbt, ein Zitat aus „Für Elise“ zu hören? Vikash lächelt nur und setzt zu einem typisch indischen Glissando an.

Dann sind die Europäer dran. Patrick Bebelaar setzt sich an den Flügel. Zarte Tonfolgen steigen auf, verschmelzen und verklingen im Raum. Schrille Einwürfe fetzen dazwischen. Bebelaar wütet auf der Tastatur. Großes Klavier-Rauschen. Der Franzose Michel Godard mischt sich mit der Tuba ein. Poltert in den Tiefen der Tonleiter, flüstert, schimpft und haucht und zischt. Nun gibt auch Frank Krolls Sopransaxofon seinen Senf dazu, kreischt genervt dazwischen. Schließlich legt sich das Gewitter. Klavier und Tuba begegnen sich in einer ganz zurückgenommenen Begleitung. Das Sax hebt zu einer traurigen Melodie an. Der entfesselte Freejazz hat sich zu einer Art Lied gewandelt. Erinnerungen an Schubert. Beethoven? Vielleicht, aber fast eher schwingt der Geist des Klezmer mit.

Und dann spielen sie alle zusammen. Die Inder, der Franzose und die beiden Deutschen. Die drei Beethoven-Zitate, die Bebelaar nach eigenen Angaben verarbeitet hat, habe ich nicht gefunden. Aber das war auch gar nicht wichtig, denn Beethoven hin oder her machten alle miteinander großartige Weltmusik.

Im Grunde war es doch schon Wunder genug, wie die Sphären der traditionell indischen Musik und des modernen europäischen Jazz verschmolzen. Wie Michel Godard auf seiner Tuba die vertrackten Rythmen der Tabla-Trommel aufnahm. Wie Patrick Bebelaar die Borduntöne der Tampura am Klavier in mollgefärbte Jazzharmonien übersetzte. Wie sich das indische Sarod und das europäische Sopransaxofon in ihren Improvisationen bereicherten und ergänzten. Das war so erstaunlich, warum in aller Welt hätte man diese gelungene Synthese durch Beimengung von Wiener Klassik verklären sollen?

Und doch war nicht alles gesagt. Aus einer verträumten Stimmung setzten die Musiker zum furiosen Finale an. Aus heiterem Himmel schmetterten Tuba und Sax den stehenden Bordunakkrord von der Bühne. Das bis dato in sich ruhende Harmonische Gerüst zerbrach. Eine neue Tonart stieg wie Phönix aus der Asche. Und die Musik pulsierte voller Leben dem Schlusston zu, als habe jemand die Fenster geöffnet und die nächtliche Sommerluft hereingelassen.

Der Applaus war stürmisch. Und gerechtfertigt, schließlich hatte man tolle Musik gehört. Kraftvoll und vielgestaltig, farbig, sensibel, dynamisch und steigerungsfähig bis zum Schluß. Aber Moment mal – war es nicht genau das, was wir an Beethoven immer bewundert haben?

(Reutlinger Generalanzeiger, Armin Knauer)

Zeit für Höhenflüge

Patrick Bebelaar und indische Ragas beim MusikfestEs war eine spannende Begegnung der Kulturen: „Bebelaar meets Beethoven“ als Arbeitstitel des Auftragswerks der Bachakademie mit dem baden-württembergischen Jazzpreisträger Patrick Bebelaar und zwei europäischen und drei indischen Musikern brachte zwar wenig Berührung mit dem Klassik-Giganten auf die Bühne des Mozartsaals, statt dessen aber eine hochinteressante Synthese verschiedener musikalischer Stile und Traditionen. Wie Bebelaar im Programmheft zu diesem Konzert darlegt, sieht er den Ausdruck und Innhalt von Beethovens Musik völlig im Gegensatz zu dem, was er als Jazz- und Weltmusiker versucht. Er vermisst Offenheit, Humor, Leichtfertigkeit und Lebensbejahung und zeigt dabei nur ein recht oberflächiges Verständnis. Dennoch hat er sich der Mühe unterzogen, in seiner dreiteiligen „Point Of View“ betitelten komposition einige Takte und Themen aus der anzuspielen. „Egmont“ – Ouvertüre und dem langsamen Satz der 7. Sinfonie anzuspielen. Sieht man mal davon ab, dass dort ein Ostinatomuster vorkommt, wie es auch in manchen Stücken Bebelaars eine Rolle spielt, so waren beim Zuhören keine Bezüge zu erkennen.

“Bebelaar meets Raga“ wäre ein passender Titel für das Konzert gewesen. Die Zusammenarbeit des Jazzpianisten mit den drei Maharaj-Brüdern aus Benares, vor einigen Jahren schon auf CD festgehalten, führte zu einer kunstvollen und begeisternden Verschmelzung von Bebelaars einfallsreichem, avantgardistischen Free Jazz mit der streng geformten klassischen Musik Indiens. Im ersten Teil von „Point Of View“ spielen nur die drei indischen Musiker. Eingestimmt für die auf europäische Ohren exotische Harmoniesprache durch die schwebenden Saitenklänge der Tamboura, dann von dem Tabla in rhythmische Bewegung versetzt und von den gitarrenähnlichen Melodie-Tantras des Sarrod angeregt, konfrontiert Bebelaar diesen dreiteiligen Raga mit seinen weiträumigen, rhapsodischen Improvisationen auf dem Klavier.

Frank Krolls Sopransaxofon antwortet darauf mit abgeklärten Melodielinien. Ein folkloristischen Stilelement bringt Michel Godard mit seiner Tuba ins Spiel. Sein Gebrabbel und sei prustendes Gestoße bringen einen sehr erdigen Touch zu der sonst eher intellektuellen Sprache Bebelaars und Krolls.

Faszinierend ist zu erleben, wie diese drei europäischen Jazzmusiker mit dem indischen Trio im Schlussteil der Suite miteinander kommunizieren. Hellwach werden die Dialoge zwischen Klavier und Tabla von Bebelaar und dem hochsensiblen Pandit Praksh Maharaj abgehandelt, und jeder im Sextett hat Zeit für Höhenflüge der Improvisation. Vollends zum Einklang kommt dies bei der fast viertelstündigen Zugabe, die das Konzert zum bejubelten Abschluss brachte.

(Esslinger Zeitung, Dietholf Zerweck)

Ein feines Experiment

Das Projekt „Bebelaar meets Beethoven“

Ein Jazzmusiker trifft Beethoven: da denkt man zunächst an Leute wie Jacques Loussier oder Eugen Cicero mit ihren verjazzten Bach-, Mozart- oder Chopin-Adaptionen. Doch von solchen kunstvollen Verwurstungen wollte sich der Pianist und Komponist Patrick Bebelaar, Jazz-Preisträger 2000 des Landes Baden-Württemberg, mit seinem „Bebelaar meets Beethoven“-Projekt, bei dem er Jazz, Beethoven und indische Musik zusammenbrachte, bewusst absetzen.

Glücklicherweise, denn das altbewährte Mittel, den Klassikern mit Hilfe von ein paar Beats und jazzigen Harmonien vermeintlich mehr Schwung einzuhauchen (oder ihnen den ureigenen Swing angeblich erst zu entlocken, frei nach dem Motto „Bach war eigentlich ein Jazzer“), wäre doch zu einfallslos gewesen. Die Intention von Bebelaars jetzt im Mozartsaal uraufgeführten Werk „Point of View“ war „über das, was mir bei Beethoven fehlt, in meiner Komposition zu reflektieren“. Dies sei vor allem die mangelnde „Offenheit für andere Kulturen“, und klanglich „etwas abgelegenere Töne“, wie wir sie bei Brahms oder Liszt fänden. Solche und andere Aussagen im Programmheft, wie etwa dass Beethoven keine Lebensfreude besitze und „alles sehr ernst, anstrengend und viel Arbeit“ sei, zeichnen jedoch ein recht einseitiges Beethoven-Bild.

Sind nicht etwa Beethovens Diabelli-Variationen oder die späten Streichquartette – salopp gesagt – abgefahrener als vieles, was man heutzutage harmonisch hören kann. Und klingt nicht der letzte Satz der Klaviersonate op. 111, mit ein wenig Swing à la Pogorelich gespielt, wie reinster Jazz? Letztlich war Bebelaars Auseinandersetzung mit Beethoven für den Zuhörer nicht nachvollziehbar, sondern die Kommunikation mit dem Klassiker beschränkte sich am ehesten auf eine Verneinung Beethovens. Bebelaar hat den einfachen Weg gewählt und ist in seinen vertrauten Gefilden geblieben – so unterschied sich denn das Beethoven-inspirierte Werk auch wenig von der einige Jahre zuvor geschriebenen Zugabe „Raga“.

Aber sieht man einmal von dem Anspruch ab, den sich das Projekt als Auftragswerk eines so renommierten Festivals gegeben hat, so war es ein wunderbarer Abend. Dies ist in erster Linie den herausragenden Musikern zu verdanken, allen voran Bebelaar selbst, der ein begnadeter Klangfanatiker ist und sowohl in den sanglichen als auch in den kraftvollen, sich frei bewegenden Passagen mit Sensibilität berührte. Mit Michel Godard an Tuba und dem schlangenförmigen Renaissance-Instrument Serpent, dem Saxofonisten Frank Kroll und den eigens aus Indien angereisten Brüdern Pandit Prakash, Pandit Vikash und Subhash Maharaj an Tabla, Sarrod und Tamboura hatte er exzellente Virtuosen um sich geschart.

Bebelaars Werk teilte sich in drei Teile: im ersten gab er am Klavier ein paar Takte vor und überließ dann die Bühne ganz den drei Indern, die im original indischen Stil schlichtweg atemberaubend improvisierten. Im zweiten blieb alles europäisch, während im Finale die Fusion der beiden Musikkulturen versucht wurde. Am überzeugendsten war das Konzert aber immer, wo Europa und Indien jeweils unter sich waren: im free-jazzigen zweiten Teil konnten Patrick Bebelaar mit teilweise direktem Zugriff auf die Saiten, Frank Kroll mit intensiv-farbenreichem Klang und der Ausnahme-Tubist Michel Godard mit sinnlich-obertonreichen bis wahnwitzig röchelnden Tönen begeistern.

(SZ, Britt Christiansen)

Der Beethoven-Sound und die Exotik

Nach so viel Beethoven aus der kundigen Sicht bewährter Klassikinterpreten gab es am letzten Wochenende des Europäischen Musikfests die etwas andere Einschätzung.

“Point Of View“ heißt die dreiteilige Komposition des Landesjazzpreisträgers Patrick Bebelaar (Foto: IBA), die unter dem Motto „Bebelaar Meets Beethoven“ zu später Stunde im erstaunlich gut gefüllten Mozartsaal uraufgeführt wurde.

Den Auftakt machte ein verhuschtes, pedaldurchtränktes Klaviersolo, dann folgte erst einmal ein ausführlicher Raga der drei Brüder Maharaj aus Benares. Sehr einfühlsam schufen sie eine meditative und einfühlsame Abendstimmung. Pandit Vikash Maharaj an der Sarrod bewies großes melodisches Empfinden, Bruder Pandit Prakash war mit seinen Tablas ein sehr einfühlsamer Begleiter, der hier auf virtuose Rafinessen verzichtete. Und Subhash Maharaj setzte die Tamboura sehr differenziert ein.

Es folgte der Jazz, wie ihn Bebelaar mit dem Tuba-Spieler Michel Godard und dem Sopransaxofonisten Frank Kroll zu realisieren pflegt. Das ist einerseits sehr expressiver Free Jazz, der zu sperrigen Passagen und Kraftakten neigt, also zu Zuspitzungen, die ins Geräuschhafte übergehen. Das Trio liebt aber auch sehr romantisch-träumerische Momente, aus denen heraus es meist seine melodischen Ideen entwickelt, die schnell Ohrwurmcharakter bekommen. Der dritte Teil schließlich war eine deutsch-indische Begegnung.

Das funktioniert bestens, denn Krolls magisches Spiel, auch schon der Klang des Instruments, weckt fernöstliche Assoziationen. Und Bebelaars rhythmische Motorik verbindet sich schön mit dem hoch ausdifferenzierten Tabla-Spiel. Die indischen Saiteninstrumente sind eine hochwillkommene Klangfarbe. Und als Godard die Serpent, ein altes Blasinstrument, auspackte, erinnerte der etwas dumpfe Klang an Mythisches. Bleibt die Frage, wie viel Beethoven da eigentlich drinsteckt. Zunächst einmal ist „Point Of View“ eine Eigenkomposition von Bebelaar, die sich bestens in sein bisheriges Schaffen einreiht. Und Bebelaar mag in seinem Auftreten zurückhaltend, gar schüchtern wirken, musikalisch ist er jedoch ein Besessener, der seine Kraft aus den bereits beschriebenen Extremen schöpft. Und wenn er zu träumen anfängt, dann erklingt hier nicht französischer Impressionismus, sondern deutsche Romantik. So gesehen ist Bebelaar schon immer nahe dran gewesen am Thema Beethoven, auch wenn er nie explizit darauf zurückgegriffen hat.

Das ist auch in „Point Of View“ nicht der Fall, abgesehen von Momenten, die nach dem Motto gestaltet wurden: Das klingt wie Beethoven. Dass sich mit diesem „Beethoven-Sound“ Exotisches vereinbaren lässt, stellte das Sextett bestens unter Beweis.

SN, Armin Friedel